международный информационный проект "РУССКИЙ ДИАЛОГ"

Внимание! "Русский Диалог" изменил адрес.

Теперь к ссылке rus-dialog.com добавляем ACTIVEBOARD, получается Rus-Dialog.Activeboard.Com.

Постепенно на форуме все ссылки относящиеся к Rus-Dialog.com и Sobesednitsa.Activeboard.com будут заменены на

Rus-Dialog.Activeboard.Com

Внимание! "Русский Диалог" изменил адрес.

Теперь к ссылке rus-dialog.com добавляем ACTIVEBOARD, получается Rus-Dialog.Activeboard.Com.

Постепенно на форуме все ссылки относящиеся к Rus-Dialog.com и Sobesednitsa.Activeboard.com будут заменены на

Rus-Dialog.Activeboard.Com

| Post Info |

TOPIC: Саммит ОБСЕ в Казахстане

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|

|

||||||

|

|

|

||||||

|

|

|

||||||

|

|||||||

|

|

||

|

В столице Казахстана Астане завершился 35-я встреча в верхах ОБСЕ. Встреча доказала, что ОБСЕ находится в глубоком кризисе. Лидеры 38 стран не нашли никакого компромисса и согласовали беззубую по сути декларацию, которую эксперты тут же раскритиковали за отсутствие конкретики по разрешению территориальных споров.

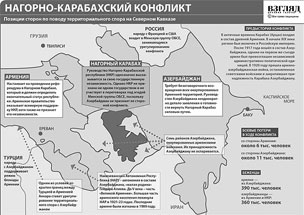

В столице Казахстана Астане завершился 35-я встреча в верхах ОБСЕ. Встреча доказала, что ОБСЕ находится в глубоком кризисе. Лидеры 38 стран не нашли никакого компромисса и согласовали беззубую по сути декларацию, которую эксперты тут же раскритиковали за отсутствие конкретики по разрешению территориальных споров. Причины и история конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Причины и история конфликта вокруг Нагорного Карабаха. На конференции. Фото ИА "Фергана".

На конференции. Фото ИА "Фергана".